Dos Mosquises und die Schildkröten

Der Los Roques-Archipel hat eine eigenwillige Gestalt. Im Grunde ist es so etwas wie ein unterseeischer Tafelberg, dessen Plateau so eben nicht über die Meeresoberfläche hinausragt. Lediglich an den Kanten des Plateaus gibt es im Norden, Süden und Osten langgestreckte Inselchen, die es einrahmen. Nördlich erstrecken sich über die Länge des Plateaus zahlreiche kompakte Inselchen: Francisky, Madrisky, Espenky, Sarky, Noronky, die Cankyses, Carenero mit Lanky und Felipe, Rabusky und die wirklich lange Isla Larga. Im Westen folgt eine ringförmige Gruppe mit Cayo de Agua und Bequevé und etwas südlich von diesen abgesetzt liegen die beiden Mosquises: Dos Mosquises. Beide Inseln sind sehr stabile Sandinseln, vorwiegend von Gräsern bewachsen. An einigen Ufern haben sich auch Mangroven entwickelt. Auf der südlichen Mosquises-Insel befindet sich eine Schildkrötenstation.

Klar, dass wir die unbedingt besuchen wollten. Zunächst war uns nicht ganz klar, ob wir von Glück sprechen konnten, hier mehr als nur die geplanten zwei Tage verbringen zu können bzw. müssen. Letztlich verbrachten wir fünf Tage auf den beiden Mosquises und haben jeden Tag genossen. In diesem Beitrag soll es allerdings in erster Linie darum gehen, Eindrücke von der Arbeit der Station zu schildern.

Fundamar Miranda

Die Ursprünge der wissenschaftlichen Arbeit gehen auf das Jahr 1956 zurück, als die Naturwissenschaftliche Gesellschaft La Salle auf den Los Roques archäologische Untersuchungen begann. 1967 genehmigte die venezolanische Regierung einer privaten Stiftung den Bau von Einrichtungen zur Unterstützung der Forscher und zum Schutz der Umwelt auf den Mosquises. Heute steht hinter der Schildkrötenstation die 2013 gegründete, private Stiftung für Meeresforschung Francisco de Miranda (kurz: Fundamar Miranda), der die Regierung im Jahr 2014 die damals bestehenden Anlagen übereignete. Die Schildkröten-Station hat ihre Arbeit vor Ort aber erst vor vier Jahren aufgenommen. Vor zwei Jahren wurde die bauliche Substanz teilweise erneuert. Betreut wird die Station von zwei Teams aus je fünf Männern, die sich jeden Monat abwechseln. Ein Monat Dienst in der Abgeschiedenheit, ein Monat frei bei Familie und Freunden. Interessanterweise stammen alle Mitarbeiter aus weit abgelegenen Gegenden Venezuelas, teils sogar aus den Bergen. Die seien in solchen Angelegenheiten engagierter als Küstenbewohner wird uns erklärt. Die Truppe, die wir kennenlernten, besteht aus Edgar, José, Leonardo, Leonel, dem Marinero und Thomás. Zufälligerweise war einen Tag nach unserer Ankunft der Chef, der Boss, korrekt ausgedrückt der Präsident der Stiftung, Eduardo „Edward“ Meléndez eingetroffen und für einige Tage vor Ort. Mit allen konnten wir interessante und informative Gespräche führen und fühlten uns ausgesprochen warmherzig aufgenommen.

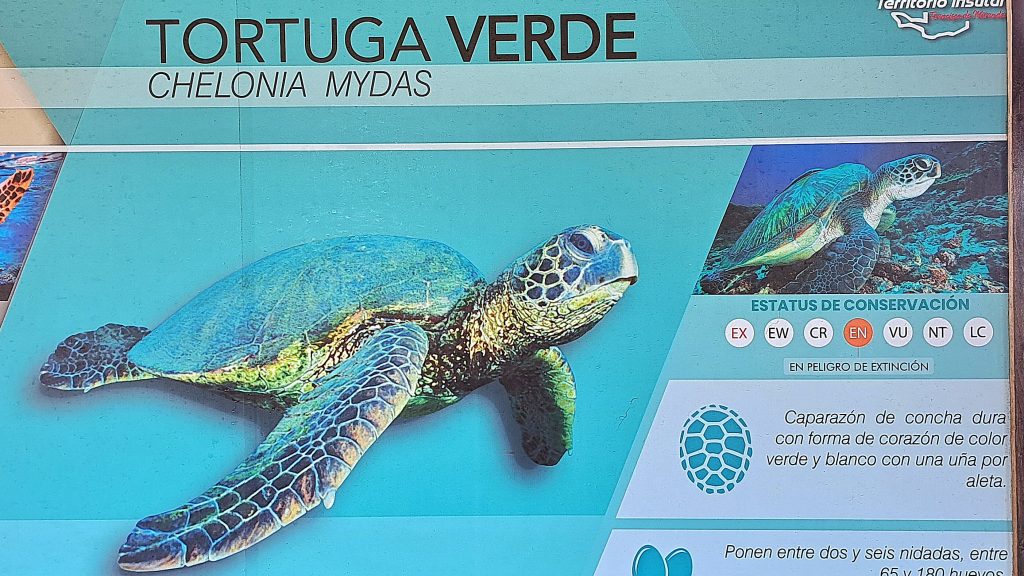

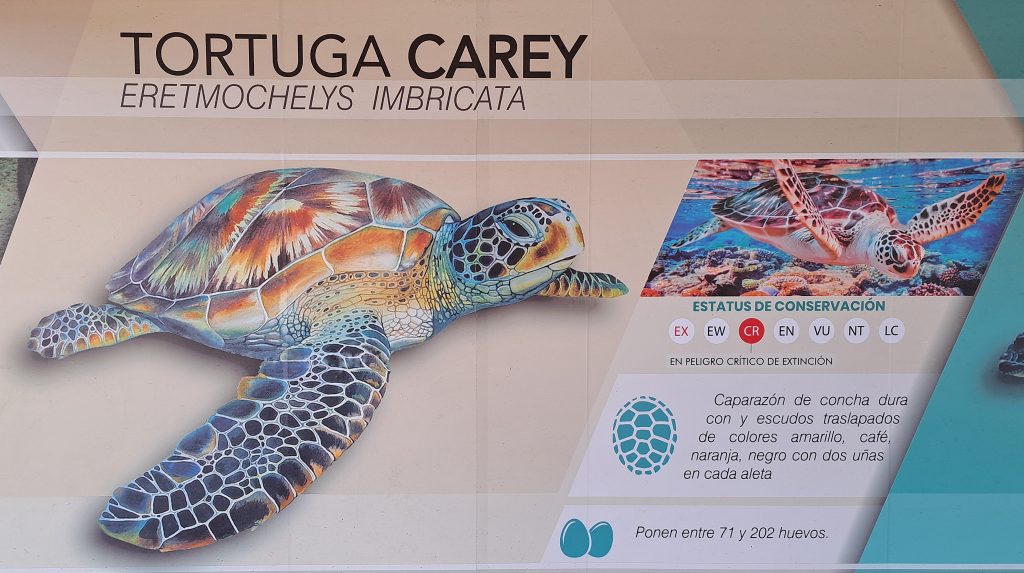

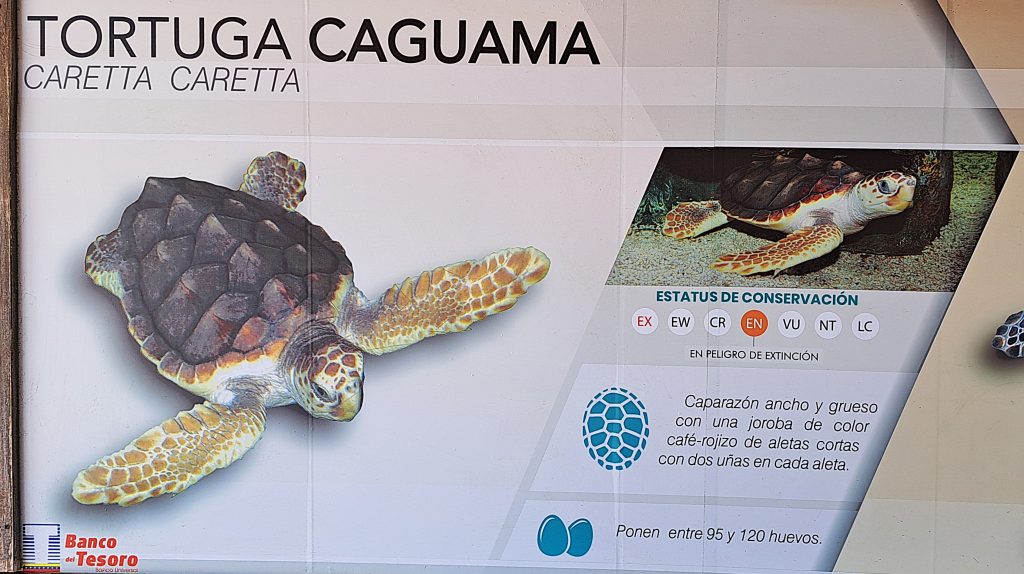

Aufgabe der Station ist der langfristigen Erhalt der lokalen Schildkrötenpopulationen. Vier Arten kommen auf bzw. bei den Los Roques vor:

- Die Grüne Meeresschildkröte oder Suppenschildkröte / Green Sea Turtle/ Tortuga Verde (Chelonia mydas)

- Die Unechte Karettschildkröte / Loggerhead Sea Turtle / Tortuga Caguama (Caretta caretta)

- Die atlantische Unterart der Echten Karettschildkröte / Hawksbill Sea Turtle / Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata imbricata)

- Die Lederschildkröte / Leatherback Sea Turtle / Tortuga Laúd (Dermochelys coreacea)

Den ersten drei Arten widmet sich die Station. Bei der Lederschildkröte ist eine Hälterung der Schlüpflinge und Jungtiere aufgrund der speziellen „Diät“ der Art praktisch nicht möglich. Sie ernähren sich überwiegend von Quallen, und Quallen können die Leute hier nicht in den erforderlichen Mengen auf den Speiseplan der Schildkröten werfen. Wirklich seltsam, was für Ideen die Evolution so hat. Ausgerechnet die größte Meeresschildkrötenart ernährt sich von Glibberwesen, die ja praktisch nur aus Wasser bestehen. Dass die Lederschildkröten überhaupt ihren Nährstoffbedarf decken können, erscheint uns schon ein Wunder – eine adulte Lederschildkröte frißt immerhin zwischen 10 und 100 kg Quallen pro Tag.

Die Arbeit auf der Station

Die Arbeit auf der Station besteht vor allem aus der Betreuung der gehälterten Tiere. Jeden zweiten Tag wird das Wasser in den Becken erneuert, an sechs Tagen in der Woche werden Fische gefangen, um die Zöglinge zu füttern. Einmal in der Woche ist Fastentag. Natürlich muss auch die Technik der Station unterhalten und gewartet werden: Die Seewasserpumpe für den Wasserwechsel, die Energieversorgung der Station, das offene Shuttle-Boot, das die Station mit der Welt verbindet, u.a. um ca. 1 mal pro Woche Verpflegung und 400 l Süßwasser aus Gran Roque zu holen – darüber muss man als Europäer mal nachdenken: 400 Liter Wasser für eine Woche und 5 Personen – und und und. Zwischendurch werden touristische Kurzbesucher betreut, oder seltsame „Dauergäste“ wie wir. Höhepunkte der Tätigkeit sind sicher die Tage, an denen man neue Eier für die nächste Generation an Zöglingen beschafft. Dazu werden Eiablagestätten auf den umliegenden Inseln gesucht und vorsichtig ausgegraben. Die Eiablage findet in einer Tiefe von bis zu 1,5 m statt. Da muss schon etwas gebuddelt werden. Je nach Art können sich in einem (!) Gelege bis zu 200 Eier befinden, wobei man anmerken muss, dass die Tiere bis zu drei Ablagen zwischen Juni und Oktober machen, also weitaus mehr Eier die Chance für das Überleben der Art vergrößern.

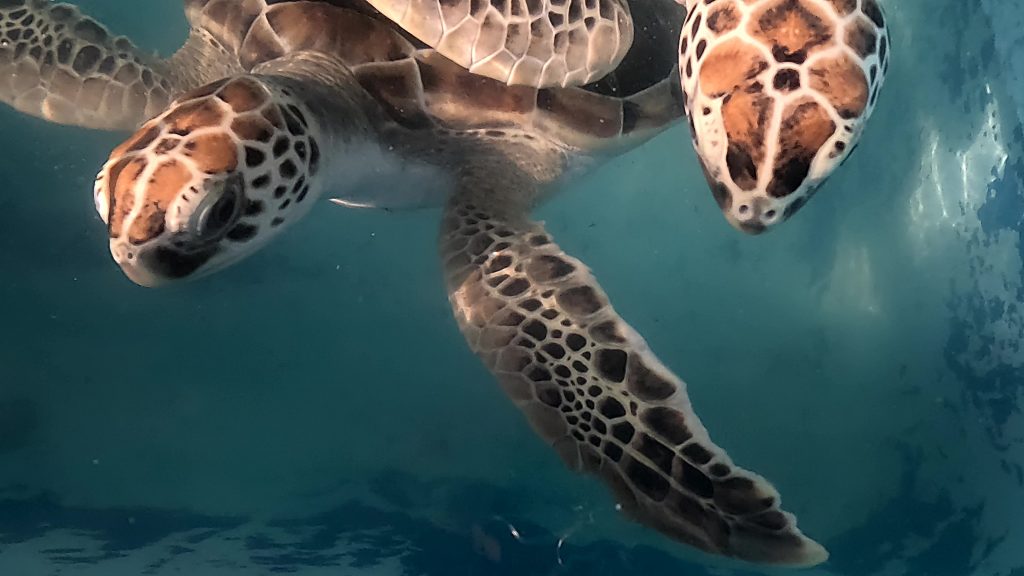

Nach dem Schlüpfen werden die nur wenige Zentimeter großen Schlüpflinge in die Salzwasserbecken gebracht. Dort sind sie vor ihren Feinden geschützt. Die Fütterung erfolgt überwiegend mit kleinen Fischen, jedesmal frisch gefangen von einem der Mitarbeiter. An jedem zweiten Tag wird das Wasser gewechselt. Am Tag unseres Besuches ist eigentlich Fastentag, doch da die Estacionéros inzwischen mitbekommen haben, dass wir gewissermaßen vom Fach sind, haben die Tiere Glück und bekommen eine kleine Zusatzfütterung.

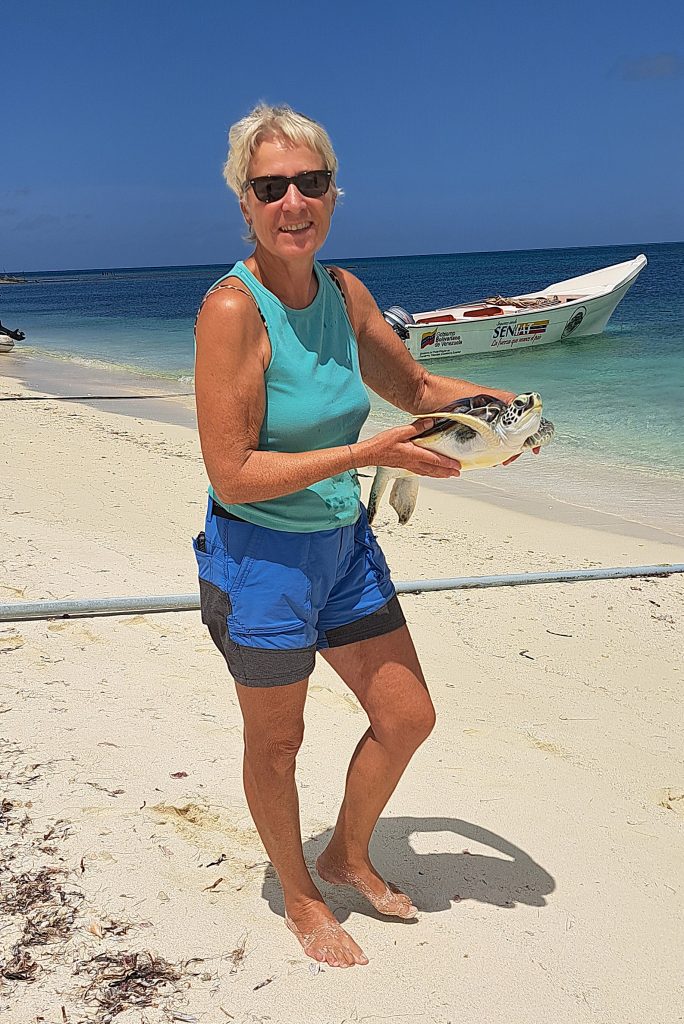

Jeden Tag werden um diese Jahreszeit ein, zwei Schützlinge ausgesetzt. Man macht daraus immer ein kleines Ereignis für die Besucher der Station, besonders wenn sich unter den Besuchern Kinder befinden. Was fast täglich der Fall ist. Anke wird sogar vom Presidente persönlich gefragt, ob sie nicht eine Schildkröte aussetzen will. Wobei Edgar den Vorgang geschickt eingefädelt hat.

Das Spannende beim Aussetzen ist der Moment, bei denen die Tiere am Strand erstmals mit Meerwasser in Berührung kommen. Das scheint der Moment zu seinen, der ihnen die Grundlagen für die Orientierung verschafft, der Moment an dem sie ihren inneren Kompass „kalibrieren“. Diese Erfahrung ist die Voraussetzung dafür, dass die weiblichen Tiere nach rund zwanzig Jahren wieder an den Strand zurückkehren, an dem sie geschlüpft sind und dort ihre eigenen Eier ablegen.

Anke trägt eine kleine Grüne Meeresschildkröte zum Strand. Nach einer kurzen Rede, in der sie der Schildkröte ein schönes und weitschweifiges Leben wünscht und viele Eier und Schlüpflinge, damit sich der Bestand der Art kräftig entwickelt – wir haben es mit einem weiblichen Tier zu tun – tauft sie die Kröte auf den Namen Esperanza (Hoffnung).

Ein paar Anmerkungen zur Notwendigkeit der Arbeit der Schildkrötenstation: In der Natur kommen unter den üblichen Lebensbedingungen der hier vorgestellten Arten lediglich 1 bis 3 Tiere pro 100 Eier durch. Die Eier werden von Krabben, Eidechsen und Vögeln gefressen. Außerdem sind sie nicht so hartschalig wie Vogeleier, also bereits von Natur aus empfindlicher. Ein weiteres Problem ist Meerwasser. Das salzhaltige Wasser zerstört die Schalen. Die Eier müssen also sicher vor Meerwassereinfluss gelegt worden sein, was den Schildkröten nicht immer gelingt. Immerhin legt ein Weibchen bis zu drei Gelege innerhalb mehrerer Wochen.

Der nächste große, natürliche Aderlass findet nach dem Schlüpfen der Tiere statt. Die Schlüpflinge sind nur wenige Zentimeter groß und wiegen nur wenige Gramm. Wenn sie sich aus ihrem unterirdischen Nest ausgegraben haben stellen ihnen erneut Vögel und Krabben und natürlich auch Fische nach, sobald sie das Wasser erreichen. Gelegentlich werden sie sogar von eigenen Artgenossen gefressen. Heute kommen mit dem Klimawandel weitere Probleme hinzu:

- Der steigende Meeresspiegel lässt einige der Brutstrände schmaler werden,

- der höhere Meeresspiegel führt dazu, dass tief vergrabene Gelege vermehrt in den Einfluss des Salzwasser geraten und

- die höheren Temperaturen bewirken, dass an bestimmten Orten nur noch weibliche Tiere schlüpfen, das Geschlechterverhältnis sich also dramatisch verschiebt. Hintergrund ist, dass das Geschlecht von Meeresschildkröten nicht von Chromosomen bestimmt wird, sondern von der Nesttemperatur während der Embryonalentwicklung. Es finden sich Angaben, dass bei 29,5°C eine ausgewogene Geschlechterentwicklung stattfindet. Ob das für alle Arten gleichermaßen und mit der gleichen Schwellentemperatur gilt, haben wir nicht geprüft.

Vor diesem Hintergrund kann man den Stolz der beiden Dos Mosquises-Teams auf ihre Arbeit verstehen. Im Jahr 2024 konnten sie beachtliche 1.732 Tiere aussetzen.

Auch am Ende des Tages: Martin ist bereits am Dinghi und wird es gleich für den kurzen Hüpfer an Bord vorbereiten.

Wir hoffen, dass Esperanza die in sie gesetzten Hoffnungen und Erwartungen erfüllt und drücken ihr für den Rest ihres Lebens die Daumen. Zum Schluss, endlich im Wasser herumpaddelnd, wirkt sie durchaus guter Dinge und scheint ihre neue Bewegungsfreiheit in der vielleicht gefühlten Unendlichkeit des Ozeans zu genießen.

In diesem Sinne, seid guter Dinge

Martin und Anke

***

Tipps und Hinweise

Mit unregelmäßiger Regelmäßigkeit verfassen wir Tipps und Infos zu den unterschiedlichsten Themen, die das Fahrtenseglerleben betreffen. Daher ruhig mal auf den anderen Seiten und Unterseiten reinschauen. Anläßlich unseres Besuchs auf den Los Roques haben wir beispielsweise aktuelle Infos zu den Einreisemodalitäten auf dieser Inselgruppe zusammengefasst, und diese auf der Seite Story und Tipps / Sailors Tipps eingestellt. Die Informationen finden sich hier: → Einreisemodalitäten auf den Los Roques. Es gibt Stimmen, die sagen, dass es den dort beschriebenen Agentenzwang nicht gibt, da wir diesbezüglich jedoch bislang keinen Beleg haben, geht der eingestellte Beitrag davon aus, dass ein Agent erforderlich ist.

—

Noch nicht wahrgenommen? Unsere Seite besitzt eine Abo-Funktion: Wer in Zukunft keinen Beitrag verpassen will, kann den Blog abonnieren, → und das geht mit Hilfe der Seite Kontakte, oder indem man – ganz einfach – hier klickt.

—

Der Besuch auf den Dos Mosquises war für uns nicht die erste Begegnung mit Menschen, die sich konkret dem Schutz von Meeresschildkröten widmen. 2007 stießen wir an der chilenischen Küste bei Mejillones auf eine Hals über Kopf ausgelöste Rettungsaktion für die dortige Kolonie Grüner Meeresschildkröten. Dramatischer Nahrungsmangel aufgrund eines La Niña-Phänomens hatte dazu geführt, dass einige der dortigen Mähnenrobben lernten, Schildkröten zu jagen und deren Nacken und Flossen zu fressen. Eine für die Schildkröten katastrophale Entwicklung, da Mähnenrobben nicht zu deren Feindbildern gehören. Von einer Universität wurde spontan der Fang und die Umsiedlung der Schildkröten an einen Standort, an denen es keine bzw. keine Schildkröten fressende Mähnenrobben gab, initiiert. Wir schildern dieses Erlebnis viele andere in dem Buch, das unsere Weltumsegelung von 2004 bis 2009 beschreibt. Eine Weltumseglung mit einer Aluminium-Reinke Super 11. → Informationen zum Buch und wie Ihr die PDF bestellen könnt, findet Ihr unter diesem Link, also einfach auf diesen Satz klicken.

Das Buch unserer Weltumseglung von 2004 bis 2009:

Just do it – von der Weser in die Welt

323 Seiten, durchgehend mit farbigen Fotos bebildert, diverse Karten, hier und da Einschübe zu besonderen Aspekten, die uns beschäftigten und ein Anhang mit gelegentlich launigen Begriffserklärungen.

Vorerst nur als PDF verfügbar. Das Coverfoto des Buches zeigt Just do it in der Caleta Beaulieu im Beagle-Canal.

Wie Bobby Schenk schreibt: „Ein großes Buch, das pure Lese-Freude schafft. Es ist wahrscheinlich das beste aller Weltumsegelungs-Bücher (vielleicht sogar besser als meine eigenen…)“